今回のテーマは、発達障害と癇癪についてです。

まずは、癇癪とはなんでしょうか?

・お店で欲しいものを買ってもらえず泣き叫ぶ・転げ回る

・おもちゃを年上のお兄ちゃんに取られて、周囲の人を蹴ったり殴ったりする。などのような状態を言います。

しかしながら、どんな人でも怒ったり・悲しんだりしますが、感情のコントロールで爆発しないでいますが、この感情のコントロールができない場合に、気持ちがどうしても抑えられず癇癪は起きてしまいます。

実は、癇癪を起こすことで子供は何かを達成できるからこそ、癇癪という手段を使うのです。

実例で考えますね。

例えば、

1. お店で欲しいものを買ってもらえず泣き叫ぶ・転げ回る場合、買ってもらうために癇癪は起きます。

2. おもちゃを年上のお兄ちゃんに取られて、周囲の人を蹴ったり殴ったりする場合、おもちゃを取り戻したいために癇癪は起きます。

3. 公園で楽しく遊んでいるのに、帰るよとお母さんに言われて帰らなくちゃいけなくなった。けど帰りたくない。もっと遊びたい。と思いを癇癪を起こす。

こう考えると、癇癪が起きる前には必ず原因があります。 ← ポイントはここです。

多くのお父さん・お母さんは、癇癪をただ単にワガママと捉えて、『泣き叫ぶ』『叩く』と考えますが、

原因(おもちゃを取られた) ⇨ 手段(泣き叫ぶ) ⇨ 達成(おもちゃが返ってきた)

この手は有効だから泣き叫ぼうとなります。

もう一つ発達障害や知的障害のお子様に多いのは、自分の言葉で気持ちや願望を上手に伝えられずに、周囲が自分のしたいことをしてくれない、させてくれない時に起こるのも癇癪です。

つまり、困った状態を知って欲しい時に起こるのも癇癪です。

これは、自分でも感情を抑えられないために、時間が経つと自己反省を行い、心が抑圧された状況になり、またストレスが溜まるようです。

実際に放課後等デイサービスでも、あれがしたい、これがしたいという感情を抑えられない子供は沢山います。

癇癪を起こさないように普段からできること

1. 時間の流れに沿っての見通しを立ててあげましょう。

癇癪を起こす子供は気持ちの切り替えが難しい子供です。

その子供にいきなり、

『 テレビはこれでおしまいよ。勉強しなさい。』や『お遊びはもうやめて寝なさい。』『 砂場遊びはもうお終いよ。』などの言葉で楽しい時間を中断されることで大変なストレスがかかり、癇癪を起こす原因になります。

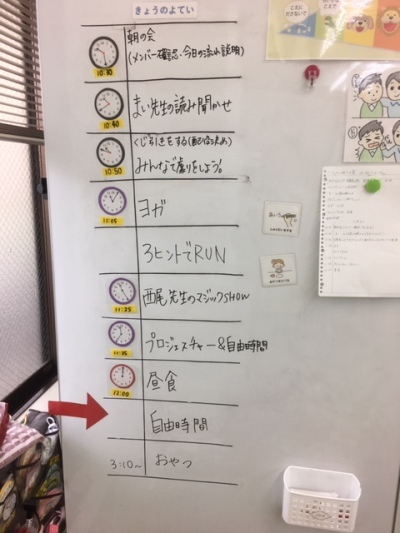

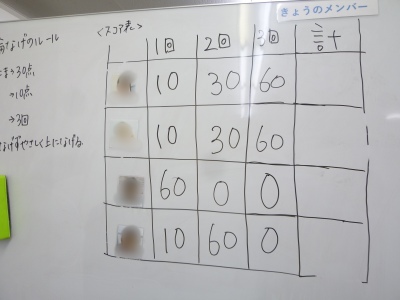

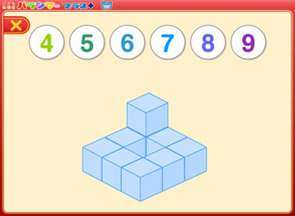

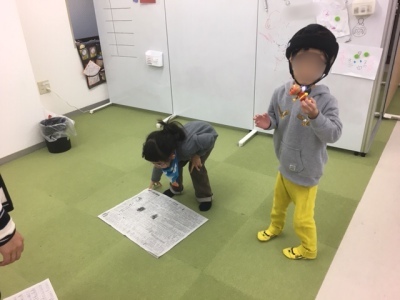

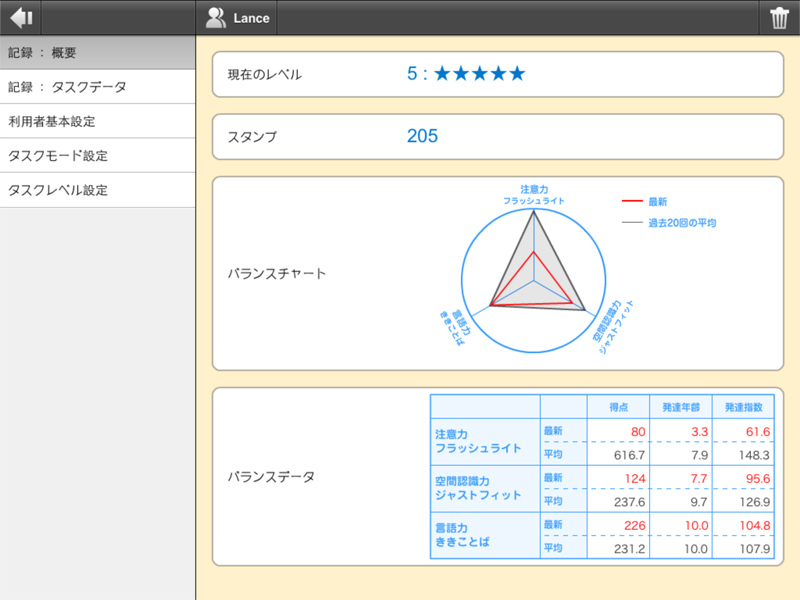

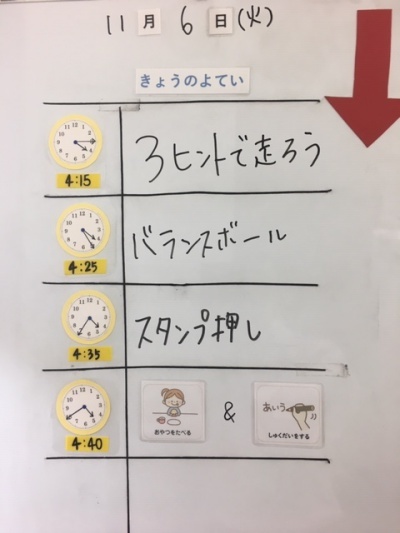

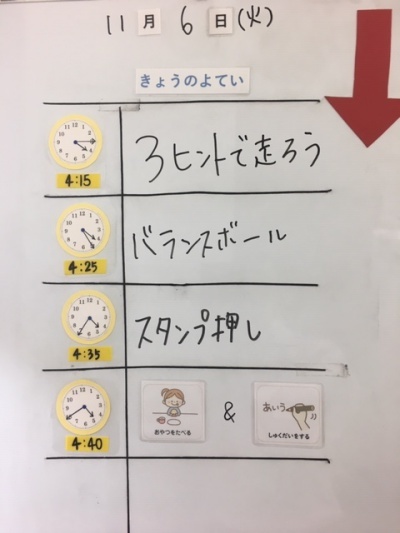

あゆみでは、次の行動に移る時は、事前に子供に予定を伝えることで心の準備をしてもらいたい行動をスムーズに行うことができるようにしています。

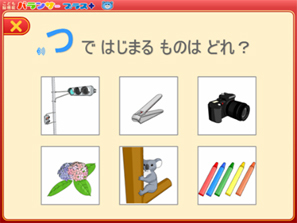

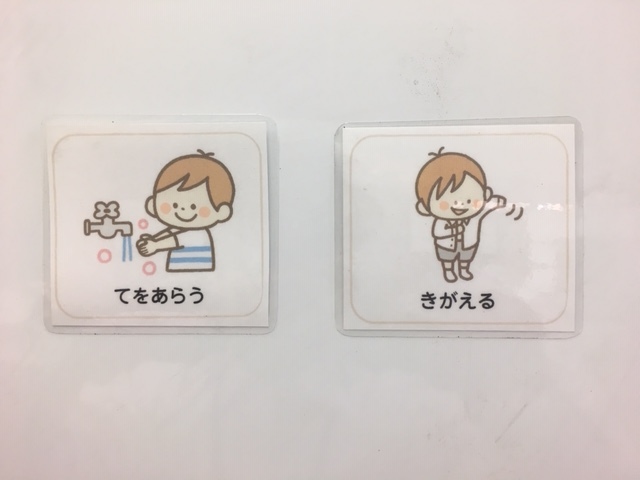

こんな感じです。

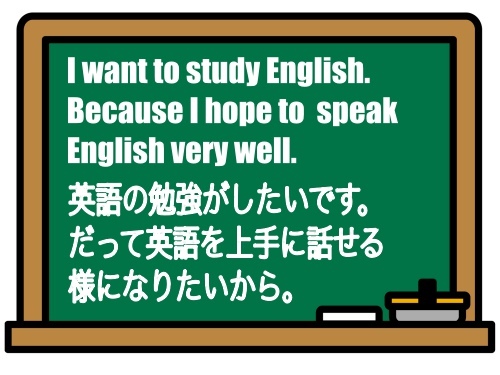

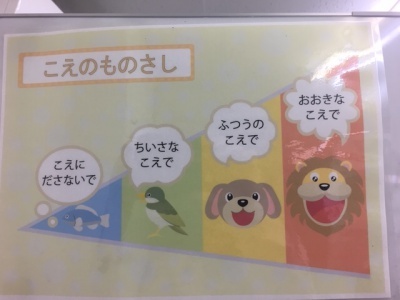

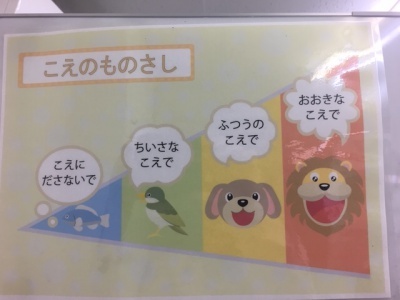

こうしたい、ああしたい、今私は怒ってるんだぞ!

などの気持ちを伝えることで気持ちを落ち着かせることができます。

癇癪を起こす子供の中には、自分の気持ちを表現できない子供が多く存在します。

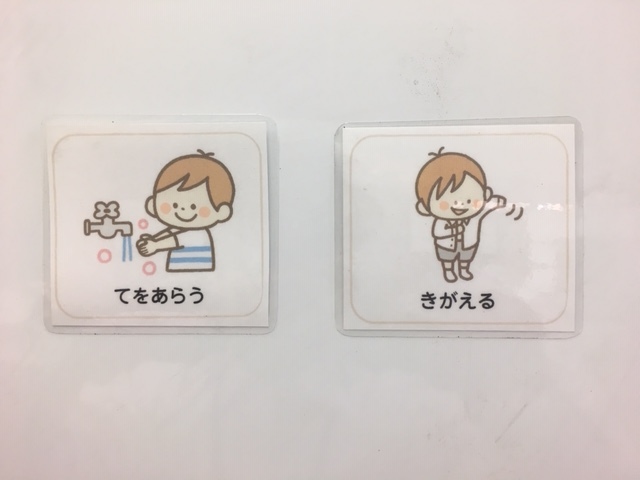

そこで、絵カードを利用したり、

感情表現カードなどを利用しています。

このようなカードを使用することで、自分の感情や要求を周囲の人に分かってもらえるようになり、心は穏やかになります。

次に、癇癪を抑えることができなかった場合は、どうやって癇癪を沈めるのかを前もって決めておきましょう。

例えば、自分の布団にくるまる。 頭を冷やすように暗室にいく。

部屋の片隅でうずくまる。

大好きな匂いのものを手に取り嗅ぐ。

などその子にとって最適なクールダウンの方法を決めておきましょう。

そうすれば、子供も自分の行動をクールダウンすることが容易になります。

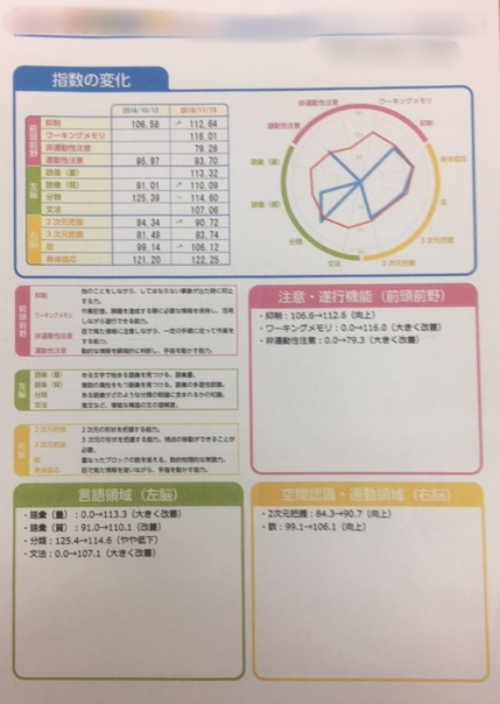

では発達障害と癇癪の関係ですが、ADHDや自閉症スペクトラムと癇癪の関連性はよく指摘されています。

1. 発達障害の子供は、言葉の発育が遅い子供が多く、自分の意思を上手に伝えることが出来ずにいることでもどかしさを感じて、癇癪を起こすことがあります。

対処方法 絵カードや感情カードを準備して、ストレスを感じたら早めに周囲に知ってもらいましょう。そうすればストレス状態に周囲が気づくことが可能となり癇癪を減らせます。

2. また、ADHD(注意欠如・多動性障害)の子供の場合、衝動性や多動性で自分の気持ちを抑えることがただでさえ難しいのに、周囲から、あれしてはダメと好きなことから引き離される時に感情コントロールが出来ずに、気持ちを伝える手段として癇癪を起こします。

対処方法 一番最初に今日の予定を「 時間と内容 」を明確に説明して納得させる。ことでスケジュール上で今の状態を理解でき、癇癪を減少できます。

3. 自閉症スペクトラムの子供の場合、友達や先生、親の気持ちを察することが難しく、放課後等デイサービスの先生が子供のために「遊びはこれでお終い。 宿題しようね。」と言っても、楽しい遊びから自分が理解できない理由で、一方的に引き離されることでストレスを感じ、ストレスを溜めに溜めた時に感情コントロールができずに癇癪を起こします。

対処方法 ADHDと同様に、一番最初に今日の予定を「 時間と内容 」を明確に説明して納得させる。ことでスケジュール上で今の状態を理解でき、癇癪を減少できます。他にも、日常生活トレーニング(SST)を受講することで、徐々に相手の思いを理解できるようにすることで根本的な癇癪の原因を取り除くようにします。

それと、周囲の大人が気をつけなければならないことは、

子供が言われたら一番嫌な言葉や、

一番嫌な他人からの行動を事前に子供に聞いて、家庭や学校などでの環境整備をしてあげることも大切です。

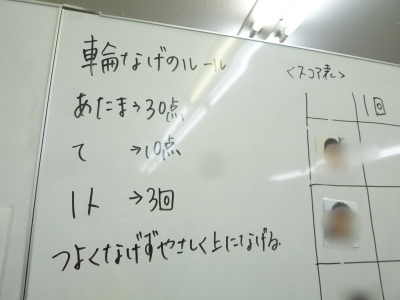

その他様々な療育で子供のやる気を起こさせます!それがあゆみの療育の真髄です。

あゆみの療育に興味をお持ちな方は、お気軽にお問い合わせください。

電話番号(076-237-2533)

担当 西尾

2018年11月06日 00:05