今回のあゆみの療育Vol.34は、 時間や数字、お金の感覚を理解させたい。

という多くの保護者の悩みのちょっとしたお助けになればと思いあゆみでの、いろんな取り組みをお伝えします。

参考になれば嬉しいです。

実際、発達障害や知的障害のお子様で数字の概念が育っていないお子様は意外と多くいるものです。

小学生になると算数がわからなくなり学校嫌いになるお子様の話をよく聞います。

特別支援級の子供はあまりこの感覚にならない様ですが、普通級のお子様はつまずきが多いですね。

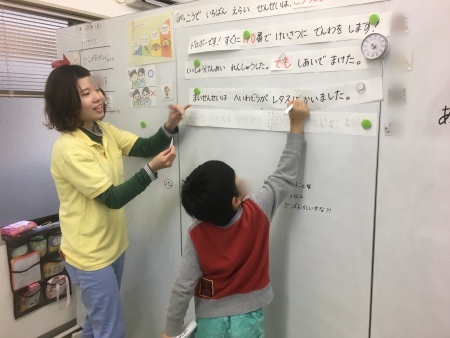

そこで、あゆみでは様々な方法で、日常生活の時間・数字・お金になれる練習をしています。

まずは、家庭で出来る数字の感覚の磨き方をおしらせしますので、ちょっとだけお付き合いください。

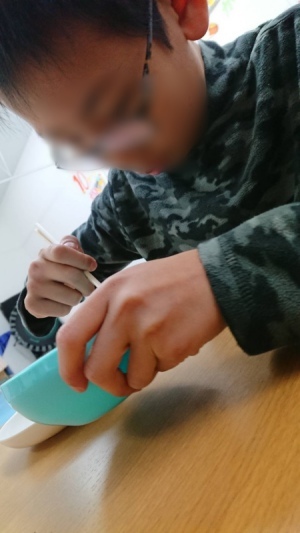

1. 『 ダイヤルタイマー』

なかなか気持ちの切り替えができない子供向けのお助けグッズです。

上の写真で説明すると、赤の部分が40分を指しています。

これで、40分後にジリリリリンとアラームがなります。

このタイマーの使いかたは、時間の経過とともに赤の部分が徐々に狭くなり

0になったらアラームがなるので、子供にもう少しでテレビ・ゲームが終わりだよ。

と視覚で訴えることができ、子供ももう少しで終わりだなぁ。

と心の切り替えができやすくなるところが素晴らしいと思います。

実際多くの施設で使用していますので効果は実証済みです。

当然あゆみでも使用しています。なかなかの効果です。

気になる方はこちらでぞうぞ。アマゾン

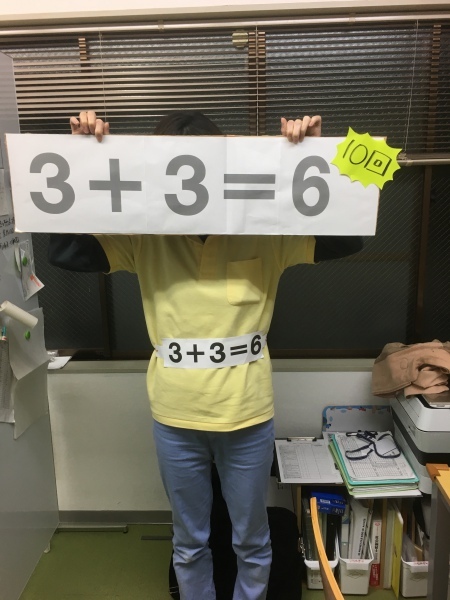

2. 木製 100玉そろばん

数の概念がない子供にそろばんの玉を動かせることで、数と実際のものの数を一致させるには効果的です。

例えば

5 + 3 = 8ですね。

この場合、一番上の赤玉をまず1・2・3・4・5と数を数えながら後ろの数字の5を確認させます。

次にまた一番上の赤玉をまず1・2・3と数を数えながら後ろの数字が8になっていることを確認してもらいます。

こうして数を数えながら玉を動かし、数には実態のあるものがあるということを認知させます。

それが、数の概念と数字が一致するということです。

それでもなかなか数字のことを簡単に理解できるようになるわけではないのですが...。

気になる方はこちらでぞうぞ。アマゾン

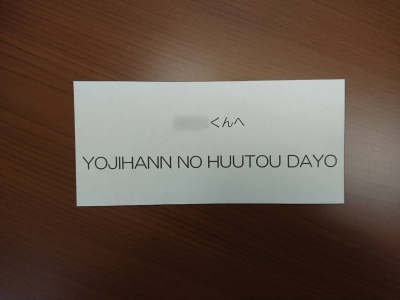

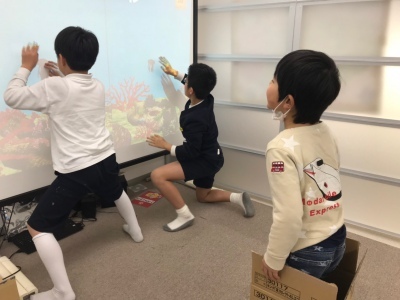

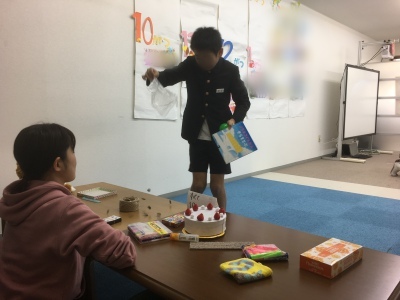

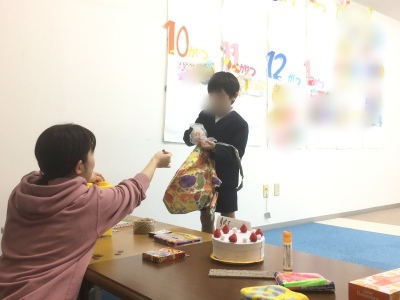

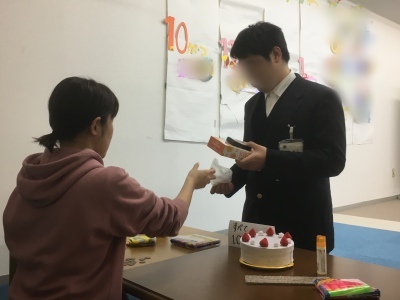

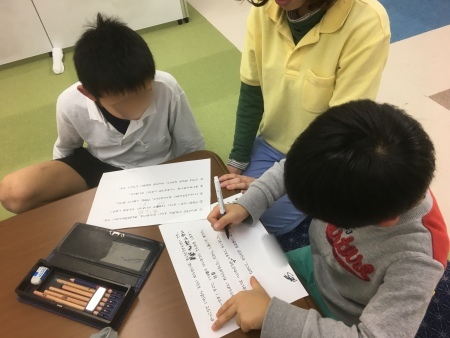

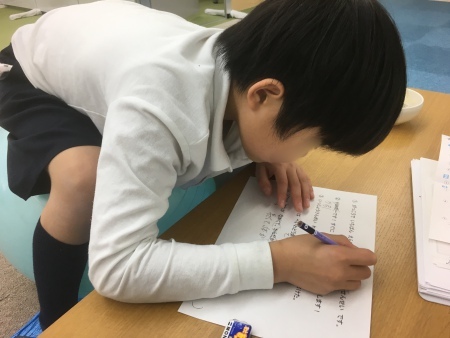

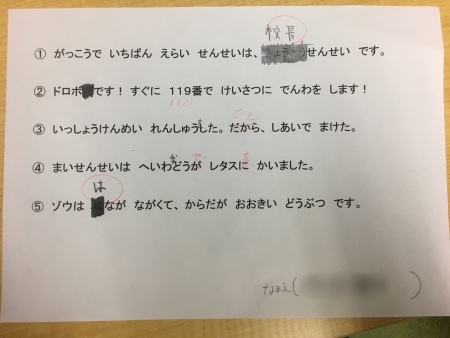

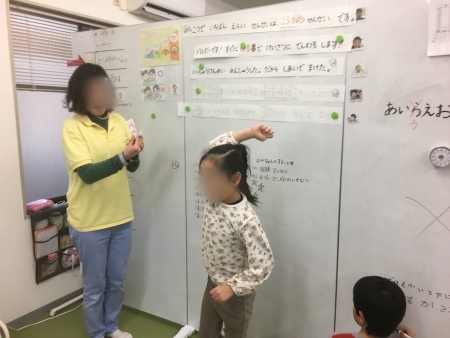

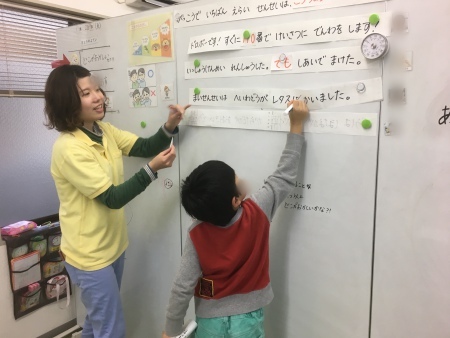

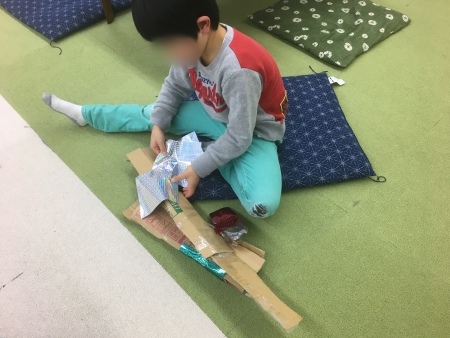

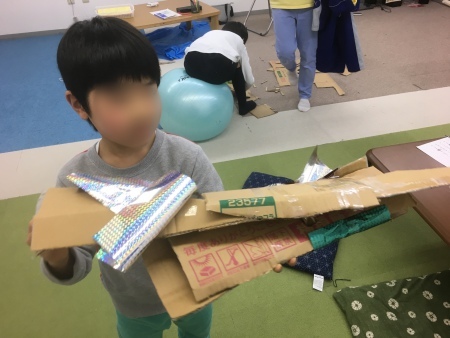

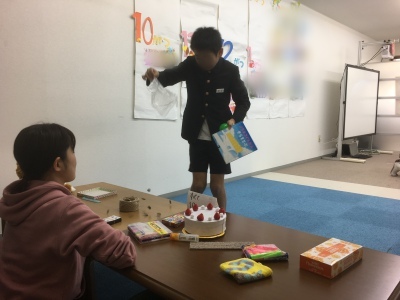

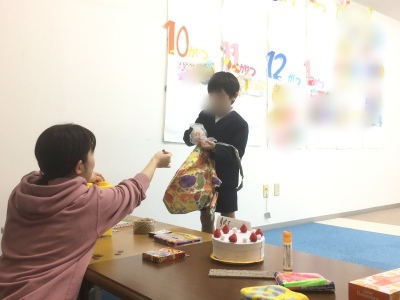

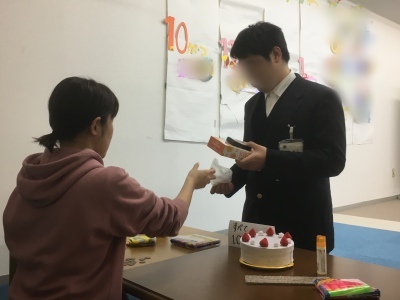

3. 最後は、あゆみでしている買い物訓練です。

まずは買い物の説明です。

次に、一人ひとりに「 何をいくらで買ってきて。 」と買ってきてほしいものを伝えます。

買い物訓練は、実際のお金を使って日常生活のトレーニングをしています。

祭日には、クッキングをすることが多く、近くのスーパーに買い物行き子供に食材を選んでもらい、お金を支払う練習もしています。

大人になった時に必要な訓練をするのもあゆみの療育の特徴です。

これらは、毎日家でもできる簡単な療育です。ぜひ取り組んでみてください。

数の概念を覚えようと思えば、日常生活で少しづつ覚えてゆくことが何より大切です。

あゆみの療育に興味をお持ちな方は、お気軽にお問い合わせください。

電話番号(076-237-2533) 担当 西尾

2019年02月07日 22:11